СМЕРТЬ АРТИСТА

Есть такой вальс у Штрауса: «Жизнь артиста»…

Подобно тому, как палеонтологи по некоторым признакам собранных ими окаменелостей, воссоздают картину постепенного вымирания на планете того или иного вида живых существ – например, в результате, всемирного оледенения – подобно этому, возможно, когда-нибудь, если только человечество переживет период оледенения для себя гораздо более опасный – оледенения души – возможно, в будущем найдутся исследователи, которые попытаются узнать, как – шаг за шагом, звено за звеном – шел этот самый процесс: вымирания искусства.

Подобно тому, как палеонтологи по некоторым признакам собранных ими окаменелостей, воссоздают картину постепенного вымирания на планете того или иного вида живых существ – например, в результате, всемирного оледенения – подобно этому, возможно, когда-нибудь, если только человечество переживет период оледенения для себя гораздо более опасный – оледенения души – возможно, в будущем найдутся исследователи, которые попытаются узнать, как – шаг за шагом, звено за звеном – шел этот самый процесс: вымирания искусства. Это будет не просто выяснить, потому что внешняя оболочка может остаться: книги, картины, спектакли, фильмы – только искусства в них содержаться уже не будет. Храм стоит, купола блестят, служба идет – только никакого таинства там уже не совершается: «благодать ушла» – такое, говорят, станет однажды возможным. В некие баснословные последние времена: «На крыле святилища будет мерзость запустения» (Дан.9.27.)

Это будет не просто выяснить, потому что внешняя оболочка может остаться: книги, картины, спектакли, фильмы – только искусства в них содержаться уже не будет. Храм стоит, купола блестят, служба идет – только никакого таинства там уже не совершается: «благодать ушла» – такое, говорят, станет однажды возможным. В некие баснословные последние времена: «На крыле святилища будет мерзость запустения» (Дан.9.27.)

Но, впрочем, о временах и сроках не дано знать на земле никому.

Другое дело – знамения времени. О них-то и речь. Человеку вменяется в обязанность их видеть и распознавать. И если видение Благодати – дело духовидцев, судить о ее присутствии (или отсутствии) дано немногим, то в искусство вовлечено множество людей, и рассуждать о его состоянии, думаем, не возбраняется даже и рядовым его работникам.

На наших глазах ареал существования искусства в человеческой жизни стремительно сокращается. На заповедные земли, где когда-то цвели сады национальных культур, в которых трудились — хорошо ли, плохо ли — но живые поэты и музыканты, художники и архитекторы, композиторы и драматурги, режиссеры и актеры… кто-то называл их «инженерами человеческих душ», кто-то «ездоками в незнаемое», но они были живыми инженерами и ездоками, а не роботами, не компьютерными программами — живыми существами, пусть даже вдрызг заидеологизированными, но живыми, работающими в живых садах культуры и искусства, и в этих садах, иногда чахлых, иногда помпезных, устроенных со вкусом или без всякого вкуса, украшенных то скульптурами вождей, то девушек с веслами — в них происходила жизнь, поиски истины, взращивалась надежда на ту встречу, на то призвание, которые внутри себя люди обозначают только с заглавных букв… — и вот теперь на всю эту огромную заповедную цветущую долину медленно, но неумолимо из владений злой Владычицы Ночи, Ледяной Девы, наползают мощные невидимые смертоносные ледники с названиями поистине безродно-космополитическими: Маркетинг, Пиар, Дизайн, Креатив, Имидж, Рейтинг, Формат, Франшиза… Их ведет армия бездушных троллей, имя им легион! Ползучая ледяная неумолимая мертвечина для всего искусства как живого явления.

Для живого Артиста…

Для живого Зрителя… Читателя… Слушателя… Собеседника…

Оледенение происходит внутри нас.

Оледенение происходит внутри нас.

Внутри нашего пространства и внутри нашего времени.

В творческом пространстве повсюду просачиваются Узор, Конструкция, Оформление — художественная власть оказывается у его преосвященства Дизайна, сноровистого тролля, серого кардинала мировой культуры. Через наши глаза он проникает внутрь наших душ, и под его воздействием незаметно для себя мы во всех видах и жанрах превращаемся в жалких расчетливых каянитов. (Этимология этого слова здесь двойственна: то ли от Кая из сказки Андерсена, то ли от Каина из Библии.)

Во времени — тоже свои креативные тролли: Технология, Организация процесса, Манипуляция (теми и этими). Тут верховодит Пиар, веселый молодой менеджер. В допотопные времена его звали Хароном. Тогда он был неопрятным стариком. Бывший Харон непрерывно сияет от счастья, поскольку, наконец, сделал фантастически успешную карьеру. Вместо утлой лодки на неспокойном Стиксе теперь у него шикарная — из книги рекордов Гиннеса — белоснежная яхта, набитая шедеврами. Пока совершается по Стиксу, ставшему океаном, грандиозный круиз к мертвому царству, г-н Пиар читает пассажирам лекции по искусству. Для него разбираться в стилистических тонкостях развития Мирового Узора в разных эпохах, странах и сферах оказалось делом легким и увлекательным. Серые клеточек его мозговых извилин слепили ему программу, и теперь ему остается только вовремя кликать внутри себя мысленной мышкой на все эти подмигивающие опции: «модные дискурсы», «болевые зоны общественного сознания», «автоматические определители повестки дня» — оп! оп! и оп! — и лекция складывается сама. Занятие — проще пареной репы, но производит на публику магическое впечатление.

Бизнес по перевозу в мертвое царство бывшего искусства оказывается крайне прибыльным. Массовое селфи возле «Моны Лизы» и прочих популярных брендов гарантировано, а «Кристи», «Сотбис» и другие соучастники процесса, стремительно плодящиеся по всему миру, кажется, не оставляют искусству шансов на выживание. Ледниковый период в мировой культуре уже начался и торжество его представляется неизбежным. С мефистофелевской ухмылкой оно контрапунктно дополняет сердечное оледенение человечества, в котором, по сентиментальному и бесстрашному определению Ивана Ильина, русское сердце всегда останется поющим, дополняет этот духовный процесс — физическим: глобальное потепление планеты, парниковый эффект, таяние айсбергов и всё такое. И горячий авангардный русский «поцелуй на морозе» легко становится пошлой бессердечной попсой.

Бизнес по перевозу в мертвое царство бывшего искусства оказывается крайне прибыльным. Массовое селфи возле «Моны Лизы» и прочих популярных брендов гарантировано, а «Кристи», «Сотбис» и другие соучастники процесса, стремительно плодящиеся по всему миру, кажется, не оставляют искусству шансов на выживание. Ледниковый период в мировой культуре уже начался и торжество его представляется неизбежным. С мефистофелевской ухмылкой оно контрапунктно дополняет сердечное оледенение человечества, в котором, по сентиментальному и бесстрашному определению Ивана Ильина, русское сердце всегда останется поющим, дополняет этот духовный процесс — физическим: глобальное потепление планеты, парниковый эффект, таяние айсбергов и всё такое. И горячий авангардный русский «поцелуй на морозе» легко становится пошлой бессердечной попсой.

Христиане знают, что источник такого, совсем не музыкального, контрапункта — он всё тот же: вредные выбросы безбожной цивилизации, слепой выбор ее пути слепыми ее вождями и художниками, озабоченными своими рыночными продуктами.

Можно спросить: вы в курсе, что кроме замены «пап» и «мам» на «родителей №1 и №2«, еще и «книги», «картины», «фильмы», «музыкальные сочинения» — то есть то, что раньше было «искусством» теперь стало называться «продуктом»? Скромно и со вкусом, кто против?

Но важно проследить, как происходит захват художественной власти в искусстве, как эти слуги оледенения культуры, Продукт, Дизайн и Пиар, которые вместе с прочими безликими троллями, «висяками», «ждунами», целой тучей подмигивающих смайликов и прочей хихикающей нечистью — незаметно, но неуклонно — словно невидимыми парами ртути, отравляет собою сам ее воздух, вытесняет жизнь души из того, что по инерции порой еще называют «искусством», но чему всё чаще даётся более приличествующее миру узоров и технологий имя – «Зрелище», по-польски — в русской интерпритации — именуемое более точно: «Позорище».

Остановимся на этом явлении. Может быть, оно даст ключ к разгадке той тяги к смерти, к потеплению климата и оледенению общения, о чем говорилось выше.

(О Зрелище-тире-Позорище см. бессвязные обрывки возможных будущих «берестяных грамот» в конце этого текста под названием «Мрачные ненужные постскриптумы» .)

ВНИМАНИЕ: в этом месте этих невеселых размышлений происходит слом личной парадигмы. Если предыдущие утверждения являются, как мне представляется, просто изложением — удачным или нет — но того, с чем согласны все православные люди, то теперь я прошу у читателей прощения за то, что далее позволю себе высказать мысли, в истинности которых сам не уверен. Пусть всё последующее будет лишь изложением вопроса. Изложением, быть может, слишком пространным, но краткий смысл его я пока сам не знаю и смогу внятно сформулировать его лишь в самом конце — в надежде, что духовно опытные люди ответят на него более определенно, чем удалось это сделать мне.

Итак, Искусство и Зрелище…

Коротко говоря, различие простое: искусство требует созерцания, внутреннего проживания, зрелище – схватывания. Того, что народный язык так выразительно зафиксировал в этих торжествующих ныне словечках: «Круто!» и «Прикол».

В искусстве живет душа, постигается некая истина, сердцем воспринимается выстраданный кем-то жизненный опыт. Так человечество — через любовь и созерцание — вбирает в себя удивительную реальность сотворенного мира — цветущую сложность великой Божественной Простоты.

Причем, каждый человек — и тот, кто деятельно — как художник — участвует в создании этой реальности, и тот, кто, казалось бы, лишь созерцательно предстоит перед ней — они в равной степени являются сотворцами своей встречи друг с другом, которая в реальности возможна лишь в том случае, если одновременно она является… (для выражения смысла вынужден использовать заглавные буквы) …является их общей Встречей с Высшей Реальностью — пусть до времени непоименованной.

Встреча эта, если она случается в искусстве, она неизбежно оставляет в душах след участия в ней этой Высшей Реальности, пусть даже не названной каким-то словом, но все-таки узнанной сердцем — и художника, и созерцателя его творения. А если хотя бы один из этих двух духовно встречающихся людей — христианин, для него отсвет этой Реальности будет не только узнан его сердцем, но в этом своем узнавании явлен ему как знак подтверждения подлинности — и самого Искусства, и самой этой Встречи.

Этот знак подлинности — простой: отсвет этой Высшей Реальности его сердце видит. Как там, у родного русским француза: «зряче одно лишь сердце». Что происходит? Оно ощутило… некое присутствие… не скажу мистическое… («чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!» — но все-таки продолжу) …ощутило присутствие в бытии — казалось бы, невозможной Встречи трёх бесконечно далеких друг от друга личностей, и не только присутствие в бытии, но в какой-то мере даже их со-присутствие — здесь и сейчас —

меня, грешного Зрителя,

тебя, грешного Художника,

и Того, Кто дарует нам с тобой эту таинственную Встречу.

Он — ее участник. Не отсюда ли это переживание эстетического и экзистенциального откровения, этот катарсис, пусть для тебя не имеющий еще определенного имени, но ощущаемый — и тобой, и художником — как Высшая Реальность. Как Тайна.

В свое время, наверное, каждый узнаёт Ее Имя. В искусстве и в жизни Реальность эта имеет множество имён, или предимён, тоже троичных. Например:

Красота, Истина, Добро…

Родина, Народ, Личность…

Вера, Надежда, Любовь…

Мужчина, Женщина, Ребенок…

История, Современность, Будущее…

Восток, Запад, Россия…

И в этих триадах, земных отсветах Святой Троицы соблюдается удивительной красоты таинственный закон Двоичности этой Единой Тройственности, определенный святыми отцами как соединение «неслиянности и нераздельности»…

Осторожно — прелесть!

В этом ожидании возможной Встречи в Искусстве личности Зрителя и личности Автора, Встречи в промыслительном соприсутствии с ними веяний Духа Божьего, в этом каждый православный человек, наверняка, увидит страшную опасность вызвать в себе состояние, которое святые отцы называют именно так: прелестью, т.е. высшей степенью лести. Всякий православный человек знает, что из прелести, как из своей кожи, он и без искусства вылезти не может, зачем же еще ему, как бабочке, лететь прямо в огонь?

Зачем? В ответ на этот вопрос вспоминается последняя реплика из Чеховских «Трех сестер»: «Если бы знать, если бы знать!» — Занавес!

Что тут скажешь? Встанешь и выйдешь из зала, переживая катарсис.

Может, вспомнишь Марину Цветаеву: «Что же мне делать, певцу и первенцу, в мире, который и сер, и сир?» Или, может, пойдешь, вслед Есенину, «с головой, как керосиновая лампа» освещать потемки чьих-то душ? Так и «рерихнуться» недолго, «впасть как в ересь в неслыханную простоту» гордыни: «Ты царь: живи один…», «Да, я один, всё тонет в фарисействе…», «Нас мало, нас, может быть, трое…» (в крайнем случае, «может быть, четверо»)… И однажды тебя озарит великая идея, и ты дашь «перепахать всего себя» каким-нибудь новым «сном Веры Павловны» или перепевами старых певцов «безумства храбрых«. «У артиста есть дух…— он верит в себя самого!» Это Ницше, а вот Беранже: «Если б завтра земли нашей путь осветить наше солнце забыло — завтра ж целый бы мир осветила мысль безумца какого-нибудь!»

Великий Голливуд на весь мир восклицает вослед великому Ленину: «надо мечтать!» Духовные вожди олигархата и пролетариата оказались единомысленны в главном: «наша мечта должна оправдывать средства — вложенные и допустимые«.

Но что же делать ему — последнему грешнику — если вдруг — в театре, в музее, в концерном зале, перед киноэкраном — его бедное сердце начинает трепетать, замирать и благоговеть, даже не зная еще — от чего? Вспомнить ли ему тогда про Эммаус, где путешествующие Клеопа с Лукой,  потрясенные, вопрошали друг друга, говоря о неузнанном ими Спутнике, исчезнувшем после того, как они его все-таки узнали в преломлении хлеба: «Не горело ли в нас сердце наше»?

потрясенные, вопрошали друг друга, говоря о неузнанном ими Спутнике, исчезнувшем после того, как они его все-таки узнали в преломлении хлеба: «Не горело ли в нас сердце наше»?

А мы? Всегда ли мы ощущаем присутствие того же Неузнанного Спутника в череде наших путешествий и встреч? Не бывают ли и у нас удержаными наши глаза и уши, чтобы до поры до времени мы не узнавали Его?

В том числе — и в явлениях Искусства…

Но если душа сотворившего в нем чудо становится нам бесконечно родной и близкой, а собственная душа перед его творением наполняется… нет, не экзальтацией, не «озарениями«, не экстазом, а благодарной радостью, покоем и миром — в этом случае нам, может быть, смущаться все-таки не стоит?

Это не утверждение. Это вопрос.

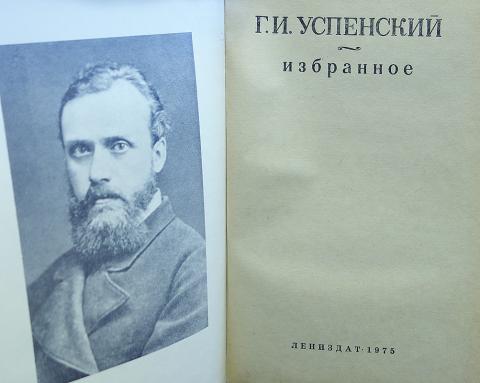

Вспоминая очерк Глеба Успенского «Выпрямила» и, зная о страшном конце его жизни, его безумии, которое и привело его к смерти, невольно поостережешься ожидать «выпрямления» своей души таким вот образом, как вышло у него в залах Лувра.

«На следующее утро я ушел из гостиницы, не дожидаясь, когда проснутся мои патроны; мне было чрезвычайно тяжело, тяжко, одиноко до последней степени, и весь я ощущал, что в результате всей виденной мною «правды» получилось ощущение какой-то холодной, облипающей тело, промозглой дряни. Что-то горькое, что-то страшное и в то же время несомненно подлое угнетало мою душу; без цели и без малейшего определенного желания идти по той или другой улице я исходил по Парижу десятки верст, нося в своей душе этот груз горького, подлого и страшного, и совершенно неожиданно доплелся до Лувра; без малейшей нравственной потребности вошел я в сени музея; войдя в музей, я машинально ходил туда и сюда, машинально смотрел на античную скульптуру, в которой, разумеется, по моему положению ровно ничего не понимал, а чувствовал только усталость, шум в ушах и колотье в висках; — и вдруг, в полном недоумении, сам не зная почему, пораженный чем-то необычайным, непостижимым, остановился перед Венерой Милосской в той большой комнате, которую всякий, бывший в Лувре, знает и, наверное, помнит во всех подробностях.

Я стоял перед ней, смотрел на нее и непрестанно спрашивал самого себя: «что такое со мной случилось?» Я спрашивал себя об этом с первого момента, как только увидел статую, потому что с этого же момента я почувствовал, что со мною случилась большая радость… До сих пор я был похож (я так ощутил вдруг) вот на эту скомканную в руке перчатку. Похожа ли она видом на руку человеческую? Нет, это просто какой-то кожаный комок. Но вот я дунул в нее, и она стала похожа на человеческую руку. Что-то, чего я понять не мог, дунуло в глубину моего скомканного, искалеченного, измученного существа и выпрямило меня, мурашками оживающего тела пробежало там, где уже, казалось, не было чувствительности, заставило всего «хрустнуть» именно так, когда человек растет, заставило также бодро проснуться, не ощущая даже признаков недавнего сна, и наполнило расширившуюся грудь, весь выросший организм свежестью и светом.

Я в оба глаза глядел на эту каменную загадку, допытываясь, отчего это так вышло? Что это такое? Где и в чем тайна этого твердого, покойного, радостного состояния всего моего существа, неведомо как влившегося в меня? И решительно не мог ответить себе ни на один вопрос; я чувствовал, что нет на человеческом языке такого слова, которое могло бы определить животворящую тайну этого каменного существа. Но я ни минуты не сомневался в том, что сторож, толкователь луврских чудес, говорит сущую правду, утверждая, что вот на этом узеньком диванчике, обитом красным бархатом, приходил сидеть Гейне, что здесь он сидел по целым часам и плакал: это непременно должно было быть…

С этого дня я почувствовал не то что потребность, а прямо необходимость, неизбежность самого, так сказать, безукоризненного поведения: сказать что-нибудь не то, что должно, хотя бы даже для того, чтобы не обидеть человека, смолчать о чем-нибудь нехорошем, затаив его в себе, сказать пустую, ничего не значащую фразу, единственно из приличия, делать какое-нибудь дело, которое могло бы отозваться в моей душе малейшим стеснением или, напротив, могло малейшим образом стеснить чужую душу, теперь, с этого памятного дня, сделалось немыслимым; это значило потерять счастие ощущать себя человеком, которое мне стало знакомо и которое я не смел желать убавить даже на волосок. Дорожа моей душевной радостью, я не решался часто ходить в Лувр и шел туда только в таком случае, если чувствовал, что могу «с чистою совестью» принять в себя животворную тайну. Обыкновенно я в такие дни просыпался рано, уходил из дому без разговоров с кем бы то ни было и входил в Лувр первым, когда еще никого там не было. И тогда я так боялся потерять вследствие какой-нибудь случайности способность во всей полноте ощущать то, что я ощутил здесь, что я при малейшей душевной нескладице не решался подходить к статуе близко, а придешь, заглянешь издали, увидишь, что она тут, та же самая, скажешь сам себе: «ну, слава богу, еще можно жить на белом свете!» — и уйдешь.

И все-таки я бы не мог определить, в чем заключается тайна этого художественного произведения и что именно, какие черты, какие линии животворят, «выпрямляют» и расширяют скомканную человеческую душу. Я постоянно думал об этом и все-таки ничего не мог бы передать и высказать определенного. Не знаю, долго ли бы я протомился так, если бы одно совершенно случайное обстоятельство не вывело меня, как мне кажется, на настоящую дорогу и не дало мне, наконец-таки, возможности ответить себе на неразрешимый для меня вопрос: в чем тут дело, в чем тайна?..»

Исследуя эту тайну, автор отвергает все эротические толкования и приходит к выводу что «творец этого художественного произведения имел какую-то другую, высшую цель… Ему нужно было и людям своего времени, и всем векам, и всем народам вековечно и нерушимо запечатлеть в сердцах и умах огромную красоту человеческого существа, ознакомить человека — мужчину, женщину, ребенка, старика — с ощущением счастия быть человеком, показать всем нам и обрадовать нас видимой для всех нас возможностью быть прекрасными — вот какая огромная цель владела его душой и руководила рукой… Художник создал вам образчик такого человеческого существа, которое вы, считающий себя человеком и живя в теперешнем человеческом обществе, решительно не можете себе представить способным принять малейшее участие в том порядке жизни, до которого вы дожили… Но так как нарушить эту красоту, скомкать ее, искалечить ее в теперешний человеческий тип — дело немыслимое, невозможное, то мысль ваша, печалясь о бесконечной «юдоли» настоящего, не может не уноситься мечтою в какое-то бесконечно светлое будущее. И желание выпрямить, высвободить искалеченного теперешнего человека для этого светлого будущего, даже и очертаний уже определенных не имеющего, радостно возникает в душе… «

Эта Высшая Реальность, с которой встретилась в Лувре душа Глеба Ивановича Успенского, оказалась мечтой о бесконечно светлом будущем…

«Бесконечно светлое будущее…» Но ведь это просто другое имя того, что называется «Царством Небесным»…

Царством Небесным — без Христа? Помимо Христа?

Конец этой мечты был ужасным.

Из эссе Дмитрия Мережковского «Иваныч и Глеб»:

Из эссе Дмитрия Мережковского «Иваныч и Глеб»:

«Глебу Ивановичу Успенскому, во время предсмертной душевной болезни, казалось, что он состоит из двух личностей — «Глеба» и «Иваныча».

«Борьба между ними идет ожесточенная,— записывает лечивший Успенского врач.— Случалось, что Глеб отвоевывал свое существование, но ненадолго. Иваныч снова заполнял Глеба. При окончательном его поражении больной не только казался себе, но и действительно являлся в самых отвратительных видах, до образа свиньи включительно, с ее черепом, и мордою, и хребтом, и ребрами, и даже перестановкою верхних конечностей снаружи внутрь; руки его так и тянулись к тому, чтобы срастись с грудью и направиться вперед; он употреблял неимоверные усилия, чтобы перетянуть их назад».

При торжестве Глеба совершалось превращение обратное — «свиньи в ангела Господня». «Уверяю тебя, дорогая моя,— писал он в то время жене,— горячая любовь к Богу с каждой минутой охватывает меня все больше и больше. Величайшее счастье — жить на белом свете; светлое, далекое будущее обрадует всех, кто меня любит. А я люблю всех и воскресаю в любви ко всем страждущим и обремененным». И подписывался: «Ангел Господен Глеб».

Душевная болезнь Успенского, как это часто бывает с такими болезнями, не исказила, а только обнажила сердце его, давая возможность как бы заглянуть в это сердце сквозь раскрытую рану…

В меру умирания Иваныча, возрастает Глеб, и наоборот. Это и есть душевная болезнь — раздвоение единой личности — Глеба Ивановича.

Ежели русские интеллигенты все сплошь Иванычи-свиньи, то надо помириться с тем, что русская интеллигенция — стадо свиней, которому уподобляет ее Достоевский в «Бесах»: «Бесы вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло». Туда ему и дорога.

Но ежели русский интеллигент не одна из двух половин, не Глеб и не Иваныч, а цельная личность, — то, когда погиб Иваныч, куда девался Глеб?…

А ведь главный ужас трагедии, пережитой Успенским, переживаемой всею русскою интеллигенцией,— не в языческом героизме, или простом свинстве Иваныча, не в христианском подвижничестве, или простом «сумасшествии» Глеба, а в их смешении, сращении, в том, что с одинаковой возможностью свинья превращается в ангела и ангел в свинью…

Конец борьбы — одно из двух: или соединение героической правды Иваныча с подвижнической правдой Глеба; или конец самой личности — самоистребление.

Однажды, в припадке безумия, Успенский «размозжил себе мягкие части темени камнем». Не это ли именно сейчас происходит с русской интеллигенцией?..

Поскольку интеллигенция утратила свет Христов, постольку перестала быть сама собою, т. е. истинно интеллигентною — просвещенною и просвещающею.

Но никогда этот свет не потухал в ней окончательно, никогда не умолкал в ней «голос неземной»:

Войди! Христос наложит руки

И снимет волею святой

С души оковы, с сердца муки

И язвы с совести больной».—

Я внял, я детски умилился…

И долго я рыдал и бился

О плиты старые челом,

Чтобы простил, чтоб заступился,

Чтоб осенил меня крестом

Бог угнетенных, Бог скорбящих,

Бог поколений предстоящих

Пред этим скудным алтарем.

Это говорит безбожный Некрасов, такой же типичный русский интеллигент, как Успенский.

— Видите, видите — она опять пришла. Видите, вот она — бьется крыльями… в белой одежде…

Иногда была она светлая, иногда — темная, приникшая к стеклу окна, со строгим и печальным лицом.

— Кто это, Глеб Иванович?

— Святая Ефросиния,— ответил он и прибавил шепотом:

— Вся Россия, вся Россия.

Христианская подвижница, святая Ефросинья — «вся Россия, вся Россия» — не только русский народ, но и русская интеллигенция. Сейчас она темная, но будет светлою: «свет Христов просвещает всех»…

Интеллигенция не видит Христа, как слепорожденный до исцеления; Кто-то видят или думают видеть. Но как бы не услышать им страшного слова: «На суд пришел я в мир, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы».

Спасение или погибель ждет ее, — она не только за свой страх погибнет или спасется, но и за страх всей России, ибо вся Россия, может быть, и все христианское человечество стоит ныне перед тем же вопросом, что и русская интеллигенция: как соединить правду о небе с правдой о земле… »

Это Мережковский.

Но вот этот вопрос, который я обещал сформулировать в конце, такой:

Разве Христос не соединяет и не соединил уже правду о небе и правду о земле, когда заповедал нам: «да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли»?

И, когда в искусстве такое соединение вдруг осуществляется, настоящее ли это Чудо или только мерещится?

Трудно поверить, что о. Павел Флоренский был в прелести, когда сказал: «Если есть «Троица» Рублева – значит, есть Бог». Эту формулу математически точно можно перевести и в такое определение: «Искусством называется художественное доказательство существования Бога.»

Мой конечный вопрос можно сформулировать и так: правильна ли эта формула? Когда ты видишь, слышишь, созерцаешь в произведении искусства, да и в самой природе, в обстоятельствах, свидетелем которых ты был, в людях, которые тебя окружают, убедительное для тебя художественное доказательство существования Бога, можно ли тогда доверять своему сердцу?

Мрачный ненужный постскриптум № 1

Когда произведениями искусства считаются законсервированные экскременты автора или обработанные им трупы, а сюжетами оскароносных эпопей становятся путешествия людоедов и вампиров по внутренностям своих жертв, или приправленные трогательными нюансами извивы педофилии и садизма, рядом со всем этим слюноотделительным, кровосмесительным и возбуждающим Продуктом, Дизайном и Драйвом может ли существовать – просто как явление – то, что издавна называлось «искусством»?  Ведь даже в растительном мире некоторые цветы увядают в торжествующем присутствии других – несовместимых с ними. Иногда капли яда достаточно, чтобы убить большой и здоровый организм, и небольшой сдвиг в климате может привести к исчезновению целых видов. Что же говорить о таком хрупком человеческом явлении, каким является искусство!

Ведь даже в растительном мире некоторые цветы увядают в торжествующем присутствии других – несовместимых с ними. Иногда капли яда достаточно, чтобы убить большой и здоровый организм, и небольшой сдвиг в климате может привести к исчезновению целых видов. Что же говорить о таком хрупком человеческом явлении, каким является искусство!

Искусство – это всегда общение. Причем, общение – сокровенное, таинственное, бескорыстное. Можно сказать, что это удивительный, божественный род любви. Если кто-то вступает в это общение с установкой «что я от этого буду иметь» или «давай сделаем это по-быстрому», он потеряет само условие рождения такого общения. Для него искусство как явления существовать никогда не будет, подобно тому, как не существует какого-то цвета для дальтоника, о чем порой тот даже и не подозревает. Есть люди, которые считают любовь мифом, а кто-то думает, что любовью можно «заняться». Они могут прожить жизнь, не подозревая, что прошли по этому полю, не заметив главного – Неба и Горизонта.

«Так, где завязка, где развязка, в чем тут фишка и в чем прикол?» Таковы сегодня все эти питчинги финансовых цензоров, мертвых артистов, даже не подозревающих, что кроме Игры, Оскаров и Референсов еще существует Путь, и Истина, и Жизнь, и что это стоит принять во внимание.

Мрачный ненужный постскриптум № 2

В Зрелище срабатывают инстинкты, в нем человек превращается в «собаку Павлова»… Слюна выделяется по условному рефлексу вместе с поп-корном.

В этой экспансии Зрелища, в этих собачьих гонках побеждают всё новые и новые рекордсмены, ежегодно заносимые в книги Гиннеса по количеству выделяемой ими человеческой слюны: 5 тысяч тонн! 15! 25! – кто больше?

Как известно, благодарный ученый поставил собаке памятник.

Но вряд ли он мог предположить, что одновременно он ставит памятник будущему поп-человечеству, внутри которого бьется собачье сердце грамотного потребителя потрясающих зрелищ. Потребителя, возведенного теперь в культ. И уже мнящего себя свободным выбирать себе всё — Родину, родителей, костюм, трусы, свои половые признаки — сияющего с каждого билборда лучезарной американской улыбкой. Вполне успешного объекта тоже очень грамотных маркетинговых ходов и креативных манипуляций.

Мрачный ненужный постскриптум № 3

«Промоушен!» — вот тролль из троллей. На святое дело «промоушена» тратятся деньги едва ли не большие, чем на создание самого продукта.

Все бестселлеры и блокбастеры – это, по сути дела, дорогостоящие памятники той самой «собаке Павлова». А искусство на своем излёте становится по-настоящему пророческим — как у Достоевского, или Замятина, или Михаила Булгакова с его «роковыми яйцами» и «собачьим сердцем»…

Помните в «Мастере и Маргарите» эпизод о сеансе черной магии в Варьете?

Критик по этому поводу пишет: «Настоящее представление будет давать публика, а зритель окажется лишь один — Воланд».

Не то ли постоянно происходит и на телевидении?

С помощью Зрелища человек легче примитивизируется, и, похоже, одному заинтересованному Зрителю, кто находится сразу по обе стороны телеэкрана, это очень нравится… Зритель — один. Или Один? На «Эхе» знают, о чем говорят!

Мрачный ненужный постскриптум № 4

Ток-шоу! — в переводе на русский язык: поистине, бестолку! Бес-толку!

Ток-шоу! — в переводе на русский язык: поистине, бестолку! Бес-толку!

Бес толчет человеческие слова как кости в ступе.

До исступления. До отупления.

До выбивания из слов не только души, но и всякого их значения и содержания.

(Оказывается, можно обойтись и без футуристов с этими их «дыр бул щыл»!)

Ток-шоу!

Есть такой «микрофонный эффект», когда усиление с помощью микрофона воспроизводимых шумов превращается в свист, свист Соловья-Разбойника.

В наше время этот загадочный образ народного творчества пытался воплотить на экране «рубаха-поп», который, хлобысть об землю, и вот он уже на экране, свистит, развлекает народ лихой своей красотой с двумя кольтами.

Русская история как комедия, только не Божественная, а постмодернистская? Выходит, радовались «разбойнику благоразумному», а дожили и до «попа неблагоразумного». Помолимся, братья!

Но зато теперь, наконец, стало ясно, что имело в виду высокое искусство народных былин, нафантазировав доселе никому из толкователей не понятный «свист Соловья-Разбойника». Разве в нем не содержится пророческое предчувствие всех этих Зрелищ и Слышалищ, оглушающих и ослепляющих русский полоненный народ своей — роковой — ржачной — беспощадной и бессмысленной — масс-поп-культурой?

Но зато теперь, наконец, стало ясно, что имело в виду высокое искусство народных былин, нафантазировав доселе никому из толкователей не понятный «свист Соловья-Разбойника». Разве в нем не содержится пророческое предчувствие всех этих Зрелищ и Слышалищ, оглушающих и ослепляющих русский полоненный народ своей — роковой — ржачной — беспощадной и бессмысленной — масс-поп-культурой?

«Как засвистит злодей по-соловьиному, как заревёт он по-звериному, как зашипит он по-змеиному — сразу темные леса к земле клонятся, а что есть людей — все мертвы лежат…«

Остается лишь добавить деталь: «…в шоу-ящик застыло глядючи…»

А кто особо детей любит — остерегая их — может и так продолжить:

«И летят на тот свист Соловья-разбойника,

из чужих земель, черны вороны,

черны вороги, громко каркая,

чтоб глаза горемычным повыклевать,

чтоб над Русью Святою потешиться…»

Селфи, селфи! — рядом с «Троицей» Рублева. Рядом с могилой Есенина…

Его еще не провожали в последний путь аплодисментами.

Похороны Алексея Васильевича Петренко тоже обошлись без них — только потому, что он выразил на то свою волю. Успел.

Гроб основателя «Табакерки» на кладбище пронесли со слезами сквозь благодарные и печальные хлопанья множества ладошек.

Смерть артиста…

Постскриптум — светлый и единственно нужный

Приходилось ли Вам стоять в многочасовых очередях ко святыням?

К Блаженной Матронушке? К Чудотворному Поясу Пресвятой Богородице? К Деснице Иоанна Крестителя, осенявшей Главу Спасителя? К мощам Святителя Николая Угодника? К Дарам волхвов?…

Приходилось ли Вам участвовать в Шествии Бессмертного полка? В ночном Крестном ходе от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы? В сорокатысячном трехдневном Великорецком или хотя бы в одном крестном ходе на Пасху? Оглашать небоскребы хором: «Воистину воскресе!»

Если приходилось, то значит Вы знаете, откуда берутся очереди на выставки Серова и Айвазовского, на масштабные исторические выставки «Моя история» и откуда столько народа на реконструкциях Бородинской и прочих битв… И какая это огромная радость видеть рядом столько родных незнакомых людей, быть с ними вместе, веря и чувствуя, тоже вместе, что и Родина наша воскреснет, и вместе с нею воскреснет — и воскреснет, и расцветёт! — и ее великая Культура с великим ее Искусством.

Русская весна настанет, и ледники отступят — туда, откуда они на нас наступали — на Запад. И мы снова станем людьми, могучим и верным христианским народом.

Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? На этом можно было бы поставить точку, но одна моя знакомая — человек православный и далеко не угнетенный каким-то природным пессимизмом — в своем отклике на этот текст написала такие слова: «Страшная догадка-вопрос – а существует ли сегодня искусство??? Увы, Вы правы во многом, но Ваш оптимизм, что ВЕЛИКАЯ РОССИЯ С НАСТОЯЩИМ ИСКУССТВОМ КРАСОТЫ, ИСТИНЫ и ДОБРА ВОЗРОДИТСЯ — у меня не вызывает надежды — НЕ ДАДУТ!»

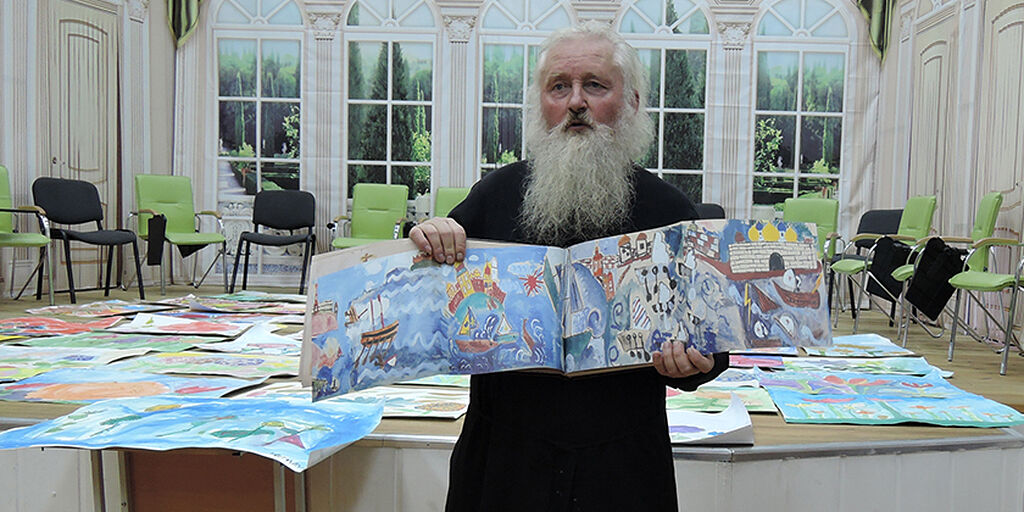

Пусть ответом на эту безнадёгу (она и мою душу грызет потихонечку) станет помещенный ниже монолог героя документального фильма, над которым мы начали работать, но не смогли продолжить. Фильм должен был называться «Тайна радости» и складываться как мозаика из многих осколков жизни нашего героя — художника-мозаичиста, искусствоведа и уникального педагога — диакона Димитрия Котова из храма Покрова в городе Долгопрудном. Это человек яркой судьбы и яркого творчества, в которое он вовлекает сотни и сотни детей и многих взрослых. Радостной веры ему не занимать… Денег ли нам не хватило на фильм или же просто зернышко веры у авторов потеряло всхожесть — этого я не знаю. Погиб наш монтажер, и технически мы оказались беспомощны. (Царство Небесное дорогому Сергею!) От задуманной эпической киномозаики остались несколько необработанных «камушков» . Один из них нашел свое место здесь. Вы его сейчас увидите. Думаю, от простых и сердечных слов нашего героя безнадега вильнет хвостом и скроется с глаз. Хотя бы на время. Камушек этот нужен здесь, чтобы завершить невеселое размышление о уже состоявшейся смерти Артиста, о недавно рухнувшем Мамврийском дубе, о торжественно взошедшей на МузТв «Утренней звезде» с тремя шестерками на лбу… Череду таких примет можно продолжать еще и еще, но завершить их хочется все-таки надеждой — той, которую апостол определил как «надежду сверх надежды«. Она приходит к христианам в то время, когда положение кажется им по-человечески безнадежным. Это случалось уже неоднажды и не только с кем-то лично, но даже и с целой страной. Такой, например, как наша Родина, — сколько раз она переживала последние времена? Один из своих игровых сценариев (он опубликован на этом сайте) мы так и назвали «Последние времена. Год 1990«. Но и этот сценарий у нас тоже светлый, как, впрочем, и все остальные. Они светлые не по мерилам их драматургического качества — об этом не нам судить — а по упованиям нашим. При всём персональном унынии — как не быть упованиям нашим светлыми, если нам дан этот дар — жить в стране, таинственно и реально причастной к тайне радости, о которой хотели мы сделать свой эпический фильм… Пусть его сделает кто-нибудь другой. Свой собственый, конечно, не наш. Только пусть в этом фильме обязательно будет еще раз сказано и показано то, что многие и так знают — как информацию, но ведь «зряче одно лишь сердце», а оно готово снова и снова удивляться тому удивительному факту, что народ наш даже веру свою выбрал по красоте — самой на свете радостной: «Не знали мы, на небе ли мы были или на земле… Знаем только то, что там сам Бог с людьми пребывает, и что служба их лучше, чем в других странах. Никогда нам не позабыть этой красоты» . Слава Богу, и в наше время есть еще люди, которые красоту эту ценят и помнят. И упорно продолжают ее созидать — и в жизни своей, и в своем искусстве. Так что, может, еще не вечер? Говорят, что из корней рухнувшего Мамврийском дуба растут молодые дубки…

В принципе, можно на этом месте поставить точку. Но, признаться, не хочется расставаться ни с теми, кто дочитал-досмотрел до этих строк, ни с нашим удивительным героем. Считайте, что дальше просто дочитаете и досмотрите затянутый финал. Такое бывает, это не катастрофа. Надо же дать пищу критикам! Еще 2-3 странички, 5-10 фотографий… «Вьюн над водой, ох, вьюн над водой!»… Камушек к камушку прилепляется… Попробуйте сами складывать мозаику и остановиться, когда на ладони осталось несколько разноцветных осколков… Вот, например, такая цитата, которую мы услышали от нашего героя — как тут ей сейчас не прилепиться: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный» (1Пет.2.5).

,Для этой нашей мозаики еще подходящие картинки нашлись…

«5-10 фотографий?...» — нет, никак не укладываюсь я даже в очень затянувшийся финал. Похоже на то, что из этих размышлений о смерти Искусства помимо нашей воли, само, словно те дубки у рухнувшего библейского дуба, в этих вот строчках и в череде этих снимков рождается сейчас некое важное, можно сказать, Богом посланное, продолжение этого текста — как бы его «вторая серия«, мажорная, в отличие от первой, и под очень естесственным для нее названием — «ЖИЗНЬ АРТИСТА»… Ведь ее, эту жизнь, мы видели своими глазами…

НА ЭТОМ ПОКА ОБРЫВАЕТСЯ ЭСКИЗ «ВТОРОЙ СЕРИИ», РАБОТА НАД КОТОРЫМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…